咨询热线:400-663-1918

售后热线:027-5935-1918

咨询热线:400-663-1918

售后热线:027-5935-1918

咨询热线:400-663-1918

售后热线:027-5935-1918

咨询热线:400-663-1918

售后热线:027-5935-1918

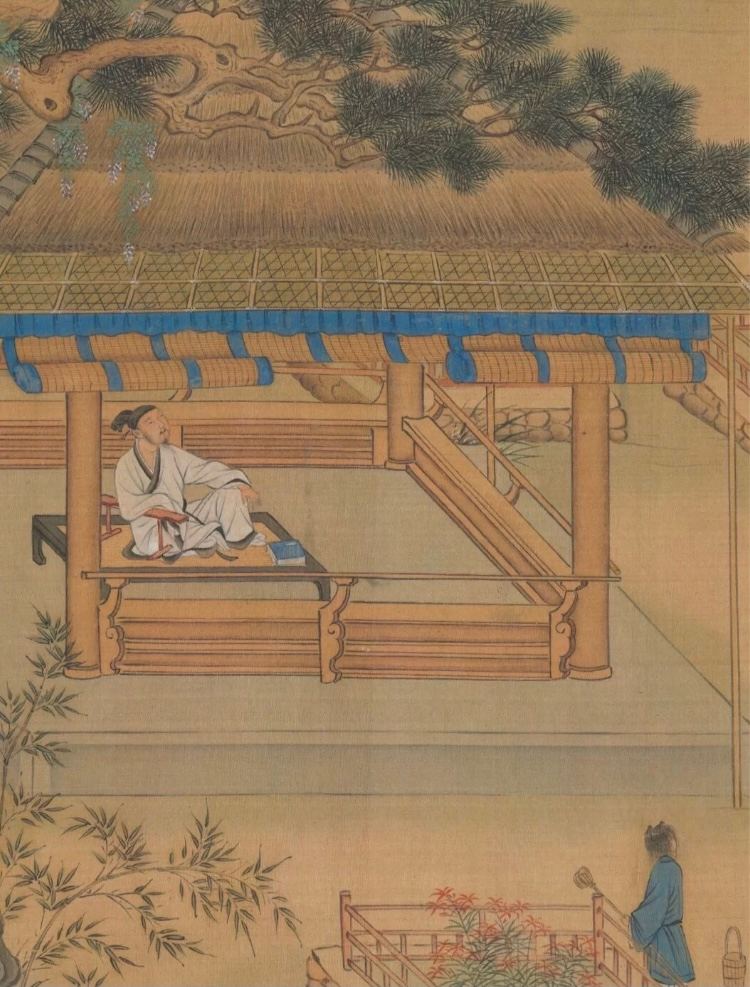

斋欲深,槛欲曲,树欲疏,萝薜欲青垂。

几席栏干窗窦欲净澈如秋水。

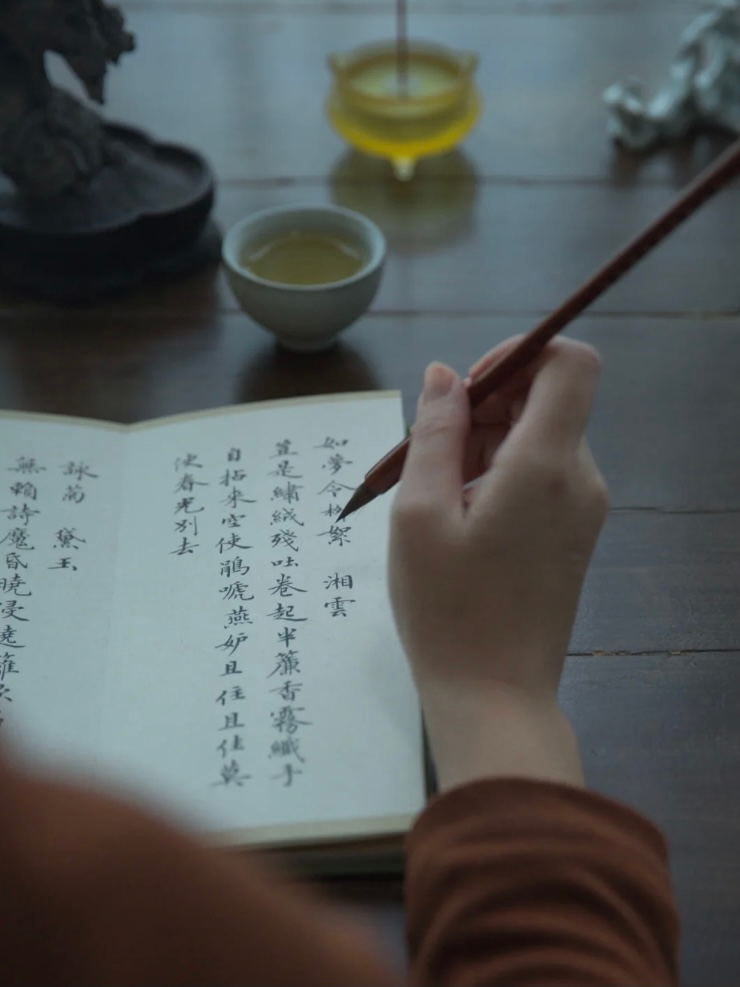

榻上欲有烟云气。墨池笔床欲时泛花香。

读书得此护持,万卷尽生欢喜。

嫏嬛仙洞,不足羡矣。

——吴从先《赏心乐事五则》

前

/

言

中国书房,又名“书斋”,是住宅内专门作阅读、自修或工作之用的房间,称书斋,寓有高洁清雅之意。

“斋”在《说文》释为“斋,戒洁也。”《广韵·皆韵》“斋,庄也,敬也”,以此为名,是希望居于其中之人,内心诚敬,修齐治平,不存苟且。

无论在外界如何喧嚣,总能在这个小小的空间找到心灵的净土。茶香墨韵,书里芳华。

至

/

简

明窗净几,

一轴画,一张琴,一炉香,

一架书,可通古今,

一部法帖,可描古启今。

案几之上,

有山石,有笔墨,有应季花株,

闲听窗外鸟,静饮茶一瓯。

《书斋说》里讲:书斋宜明朗、清净,不可太宽敞。古代文人认为书房清爽明朗即可,少堆叠,空间适宜,不伤目力。

书房陈设布置,体现着书房主人的意趣。李渔在《闲情偶寄》中说:“宜简不宜繁”,力求“高雅绝俗之趣”。《长物志•序》说“几榻有变,器具有式,位置有定,贵其精而便,简而裁,巧而自然也。”精要而不繁琐,简洁而有秩序。

有屋一间,无论大小,一桌一椅一方几,一灯一人一卷书,便有了于日常中沉思静悟、安顿心灵的所在。

乱花迷人眼,唯大道至简。

清

/

雅

附庸者以物衬人,

陶情者玩物见心。

自古以来,文人多有此雅趣,如苏轼曾记:”岸多细石,得二百七十枚,大者如枣栗,小者如芡实,又得一古铜盆,盛之,注水粲然。“河岸边孩童嬉耍时喜玩的石头,这位大文人竟也据之为宝,玩出自己的一番味道来。

古人的书房布置,旨在追求一个"雅"字,布局格调匠心独运,到处充满了闲情逸趣。清代文人李渔曾提出:“安器置物者,务在纵横得当,使人入其户登其堂,见物物皆非苟设,事事具有深情。”

小红书@白小白

与登高远游、醉心山水、流连歌舞这些娱乐活动相比,在自己的雅室小斋里吟诗作画、鼓琴待友、烹茶清谈,与心中至交同赏名籍法书、前人笔墨、器物珍玩,足以令人心旷神怡,其乐无穷也。

古人书房中少不了香炉,香篆缭绕,像回荡的琴声,将人引入高山流水的冥想,将人带入旷远澄澈的境界。

据载有好事者在山中囊云而归,是书斋中放出。不知道效果到底如何,其行为真是憨得可爱。

烟云是书房的清韵,本不可强求的。古书名画、四时花草、茶酒谈笑,都会散出烟云。

焚一炉暖香、泡一杯清茶、展一方宣纸、染半卷书香。在三尺之间遨游天地,畅谈古今!

在这方天地里,有书相伴,有墨相欢,有琴可谈,有器可赏。

静

/

心

文房里读万卷书,方寸间行万里路

“幽幽书香静心处”的书斋,是文人的安身立命之所。

《说文解字》中说:斋,洁也,即书斋有高洁清雅之意。古人觉得身入书房,心神俱静、陶冶性灵,如同斋戒一般。

李渔《闲情偶寄》中提到他理想的住宅,“市声不入耳,俗轨不至门。客至共坐,青山当户,流水在左,辄谈世事,便当以大白浮之。”

古有陆游,将他的“老学庵”筑于镜湖之滨,开门临水,启窗见山,心游神驰,好不自然,“万卷古今消永日,一窗昏晓送流年。”今有梁实秋,将书房修于半山腰。

即使不在山中,许多文人也会在书房周边植树种花,以衬清幽。

明代高濂就曾在《遵生八笺》中说“墙外四壁,薜萝满墙,中列松桧盆景,或建兰一二,绕砌种以翠芸草令遍。茂则青葱郁然。”

林黛玉的“潇湘馆”更是“翠竹掩映,婆娑玉立,石子漫路,小溪潺潺,绕阶缘房”,如诗如画、清新脱俗、雅致清幽。

静在屋外,也在屋内。

在这个小天地里,可读书、可吟诗、可作画、可习字、可对弈、可会友......

书房不一定很大,一个小小的角落就好,昏黄的台灯,满架的书,足以抵抗夜晚的孤独,可以畅读古今中外史,也可能在书中遇到未曾预料的惊喜,或者在书中获得未曾有过的安全感与幸福感。

书房是一个美妙的地方,数千年的传承让它成为中国人刻在骨子里的风雅。

---

部分图片:来源于网络,如有侵权请联系删除

文字参考:

《中国人的书房,骨子里的风雅》

《古人书房:室雅何须大》 中国美术

《雅致:古代文人书房》 山阴芥子

- End-

EDITOR 编辑 花生菜菜子 CONTACTS 欢迎预约

方林装饰扫一扫领优惠

方林装饰扫一扫领优惠

元

元

元

元